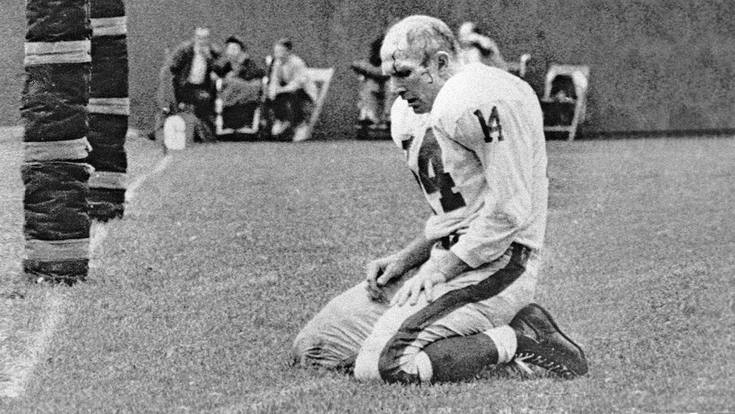

(写真:http://www.espn.com/espn/feature/story/_/id/11214487/hall-fame-quarterback-ya-tittle-takes-final-trip-home-espn-magazine)

シリコンバレーで日本の新興系事業会社が今一つ本流の中に食い込めない主な理由について、恐らく筆者よりも既に先に多くの有識者や在シリコンバレーの実業家等からも指摘されてきていると思います。しかし、今尚、その「罠」から抜けだぜないでいるのが現状のように見受けられます。サンフランシスコ・シリコンバレーで米国インキュベータやアクセレレータ、事業会社関係者と仕事上で様々な会話をする際に、折を見て日本企業に関して具体的な名前を出してみてその評判や、当該日系企業に関する現地の声としての意見を聞いてみようとすると、大半が、「そもそも誰それ?」という答えがほとんどです(感覚的に、95%)。もしくは、ブランドは知ってはいるものの、皮肉にも、「あぁ、あの、こっちで尽く●×▲が空振りしまくって●×したアソコね・・・」という、「失敗」ケースが脳裏に焼き付く始末。因みに、それらの日系企業は、日本国内の著名テック系メディアではシリコンバレーのスタートアップシーンとの括りとなると頻繁にキーノートスピーカーを招聘するような、日本国内では立派な会社。最近筆者が再びこの手の話題をランチの合間に振ってみると、やはり、同じような会話となり、そこで話題が違うところに移る、という有様。。

言わずもがな、かもしれませんが、以下が良く繰り返し指摘されることです(各項目いずれも相関関係があるものと思われます):

日本側本社の意思決定権限が絶大"すぎ":

‐ これは、筆者自身が、欧米外資系投資銀行勤務時代に同じ類の経験を致しましたが、要は、その国と地域の市場の特異性、ローカル性や顧客特性について最も知識のある現地採用スタッフに与えられている意思決定の権限移譲が中途半端となり、機能的にうまく実働出来ないというオチです。本来、そうした現地の有能なスタッフは、わざわざ現地からヘッドハントされてその実績や将来性を買われて雇われたにもかかわらず、彼ら・彼女らの知見を十分活かすことよりも(現地のことなど全く無知な)本社経営陣側の意思決定に結局依存せざるを得ない状態となってしまうために、結局、リソースを全く活かしきれないまま終わってしまうというパターンです。例えば、戦略的な事業進出・市場開拓を試みて日本から晴れてシリコンバレーに本社側からの有能スタッフを中心としたM&Aチームを掲げて乗り込んだところまでは良いですが、そうした有能な面々も現地では全くの素人になります。筆者もいくら日本市場でM&A/IPOの実績がトップレベルであったとしても(実際にそうであったとは言いませんが)、仮にウォール街に乗り込んだこころで、所詮、場違いな話になります(もちろん、現地にうまく溶け込んでいくことで、次第に日本で身に着けた力を応用させられる素地は出来上がる可能性は生まれてくるかもしれませんが)。恐らく、シリコンバレーに日系企業が乗り込む場合も同じパターンであると考えます。現地のことは現地を知り尽くす自社の現地採用スタッフ陣に任せることが大切であり、そこが疎かになる結果、現地の関係者からすると「???」と思わせるようなM&Aターゲットに触手して結局案の定失敗・・・というパターンの繰り返すとなります。

シリコンバレー側の駐在員チームが"希薄"

‐ 現地にオフィスがあっても、そこのスタッフ層が希薄なケース。アメリカ側の関係者からすると、「果たしてこの人達だけで何を成し遂げられるの?そもそもどこまで本社に対する意思決定権限があるの?」と、不安視されてしまうケース。そうなれば、本気モードで交渉事することに二の足を踏んでしまう米国側企業も出てきてしまう可能性は十分にあります。その結果、手中に出来そうであったような案件も、結局取り逃がすことになってしまいます。要は、シリコンバレー現地でそれなりの事業開発(良くあるケースは、シリコンバレー・サンフランシスコ一帯の地域でM&Aを仕掛けるケース)を成功裏に進めるためには、如何に諸々の点でその会社が「現地化」を果たせるかがカギを握ります。必ずしも現地から有能な人材を採用しないまでも、本社側から経営決定権限のある人物が中長期的にコミットしながら現地で時間をかけながら現地化を果たして本流に次第に溶け込んでいくことで、ディールソースが一段階充実したものになっていく可能性が高まります。特に意思決定権限のない「部長・課長」レベルの人材がどれだけ奔走しても、所詮相手には見透かされている、というところでしょうか。

こちら(シリコンバレーの大手企業・VC・有識者)のアドバイスに話を素直に耳を傾けようとしない

‐ すなわち、「プライド」でしょうか。上記1点目と重複する意味合いもありますし、次に挙げる「自社ブランドへの過信」との相関性もあろうかと思いますが、シリコンバレーで現地で頑張っていろいろと構築して行ったアメリカ側ネットワークから得られる知見や情報が戦略的に有効活用されずにお蔵入りする状態を指します。結果論に過ぎないかもしれませんが、何を決定するにも、現地で得られる知見やリソースを十分に活かさずに、本社からのご意向で意思決定が為されている文化が根強いことで、事業提携やM&A、人材の採用、ブランディング等、結局シリコンバレーのことを知らない本社の影響力が大きいまま物事が進むことで、的外れな(←現地から見て)決定ばかりとなってしまうのではないかと想像しています。

シリコンバレーの本流的なコミュニティは基本的にはとても開かれているエコシステムであると考えます。日本で見受けられるような排他性が感じられません。そして、そこに一度溶け込むことさえ出来れば、極めて有効的な情報が沢山飛び交います。そして、こちらの言うこと、考えに良く耳を傾けてくれることがほとんどです。その結果、アドバイスも非常に貴重なものであったり、こちら側が思いつかないことや角度から助言をもらえることが大半です(今のところの経験)。もちろん、そうした彼ら・彼女らに対しても同じように、こちらからアドバイスや情報を提供させていただくことも併せて非常に大切(安易な「情報交換」のことを指していません)。そのような「現地本流ネットワークからのインプット」に良く耳を傾けてみて、その価値をもう一度考え直すことも重要かもしれません。

日本国内で構築したブランドへの"過信":

‐ 日本国内では一流ブランドでも、海を渡れば全く通用しません。それは、大リーグを目指すNPBの一流選手の場合と似ている部分が多いですよね。シリコンバレー側の認知(さらに言えば、「Respect」)を得られる為には、働きかけていかない限り、得られません。しかしながら、現地シリコンバレー側の目から見ると、「自社ブランドにあまりにも身を任せた交渉をする」のが目につくと見られがちです。例えば、「我々は◎×です。我々はこうしたブランドと強みを持った会社です。従って、▲●という方針でパートナーを探しています」といったところで、シリコンバレー側の会社からすれば「Good luck!」で終わり。こちらのシリコンバレーでビジネスをしようとする会社が自分達の強みをどこまで理解してもらえて、結果何がしてもらえるのか、その部分が疎かになってしまえば、いくらブランドを醸し出されたところで、シリコンバレーのトップレベルの競合他社とは全く対等なレベルでの交渉にはなりません。前述の「相手の話を聞く力」と通じるのかもしれませんが、シリコンバレーが自分たちに何を求めているのか、そこをどう自社に活かして取り込められるか、という姿勢を貫いていく心構えが抜け落ちてしまっている為に、空振りの連続の挙句、撤退、縮小、Living-Dead状態に陥ってしまうのではないかと考えられます。

では、成功した事例として捉えられる会社の代表の一つとして耳にするのは、ユニクロです(筆者はユニクロとほぼ同時期にサンフランシスコに成功裏に進出をされたMUJIも同様にシリコンバレーの勝ち組とみています)。さらに、最近はこちらシリコンバレーで日本のペットボトル系の日本茶を現地仕様に仕立てあげて存在感が出始めている伊藤園さんも良く好意的なお話を伺い、筆者も刺激を受けています(サンフランシスコ/シリコンバレー界隈のインキュベータや会社にビジネス等で日本から来られる方々は、こちらの自販機等に日本茶のペットボトルが用意されているのを良く目にする機会が増えてきているのが実感できると思います)。ユニクロの場合、あくまで推測ベースですが、かつて、一度米国進出を試みて失敗を経験しており、恐らく、そこで得られた教訓に進撃に受け止め、米国で受け入れられる為に必要な要素を理解し、それで、東海岸ニューヨークに旗艦店舗を旗揚げした結果、成功裏に事業が軌道にのり、その経験を今度は西海岸のカジュアルファッションのメッカであるサンフランシスコに活かすべく、2012年にユニオンスクェアの西海岸旗艦店舗を開店した結果、今も現地では多くの来店客で賑わっています。無論、時代の潮流に相まって乗ることが出来たことも功を奏したと考えられます。

日本に拠点を置く欧米外資系企業(事業会社、金融機関)も、良く、「日本の市場にコミットしていない」「米国本社の意向が強すぎて身動きがとれない」「上司が次々と変わって長期的な戦略ロードマップが描けない」「あそこの会社はカントリーマネージャーがコロコロ変わるし方針が安定して取引したくない」という声が聞かれる会社は概ね日本でビジネスがうまくいっていない会社ばかりですが(筆者は投資銀行時代に両方を経験しました)、シリコンバレーで戦う日系企業も、全く同じ罠に陥ってしまっている、というのが実態といったところでしょうか。それらの抜け穴から脱皮できる組織が、これから躍進の場を構築していくことが出来るのかもしれません。

‐ シリコンバレー

言わずもがな、かもしれませんが、以下が良く繰り返し指摘されることです(各項目いずれも相関関係があるものと思われます):

日本側本社の意思決定権限が絶大"すぎ":

‐ これは、筆者自身が、欧米外資系投資銀行勤務時代に同じ類の経験を致しましたが、要は、その国と地域の市場の特異性、ローカル性や顧客特性について最も知識のある現地採用スタッフに与えられている意思決定の権限移譲が中途半端となり、機能的にうまく実働出来ないというオチです。本来、そうした現地の有能なスタッフは、わざわざ現地からヘッドハントされてその実績や将来性を買われて雇われたにもかかわらず、彼ら・彼女らの知見を十分活かすことよりも(現地のことなど全く無知な)本社経営陣側の意思決定に結局依存せざるを得ない状態となってしまうために、結局、リソースを全く活かしきれないまま終わってしまうというパターンです。例えば、戦略的な事業進出・市場開拓を試みて日本から晴れてシリコンバレーに本社側からの有能スタッフを中心としたM&Aチームを掲げて乗り込んだところまでは良いですが、そうした有能な面々も現地では全くの素人になります。筆者もいくら日本市場でM&A/IPOの実績がトップレベルであったとしても(実際にそうであったとは言いませんが)、仮にウォール街に乗り込んだこころで、所詮、場違いな話になります(もちろん、現地にうまく溶け込んでいくことで、次第に日本で身に着けた力を応用させられる素地は出来上がる可能性は生まれてくるかもしれませんが)。恐らく、シリコンバレーに日系企業が乗り込む場合も同じパターンであると考えます。現地のことは現地を知り尽くす自社の現地採用スタッフ陣に任せることが大切であり、そこが疎かになる結果、現地の関係者からすると「???」と思わせるようなM&Aターゲットに触手して結局案の定失敗・・・というパターンの繰り返すとなります。

シリコンバレー側の駐在員チームが"希薄"

‐ 現地にオフィスがあっても、そこのスタッフ層が希薄なケース。アメリカ側の関係者からすると、「果たしてこの人達だけで何を成し遂げられるの?そもそもどこまで本社に対する意思決定権限があるの?」と、不安視されてしまうケース。そうなれば、本気モードで交渉事することに二の足を踏んでしまう米国側企業も出てきてしまう可能性は十分にあります。その結果、手中に出来そうであったような案件も、結局取り逃がすことになってしまいます。要は、シリコンバレー現地でそれなりの事業開発(良くあるケースは、シリコンバレー・サンフランシスコ一帯の地域でM&Aを仕掛けるケース)を成功裏に進めるためには、如何に諸々の点でその会社が「現地化」を果たせるかがカギを握ります。必ずしも現地から有能な人材を採用しないまでも、本社側から経営決定権限のある人物が中長期的にコミットしながら現地で時間をかけながら現地化を果たして本流に次第に溶け込んでいくことで、ディールソースが一段階充実したものになっていく可能性が高まります。特に意思決定権限のない「部長・課長」レベルの人材がどれだけ奔走しても、所詮相手には見透かされている、というところでしょうか。

こちら(シリコンバレーの大手企業・VC・有識者)のアドバイスに話を素直に耳を傾けようとしない

‐ すなわち、「プライド」でしょうか。上記1点目と重複する意味合いもありますし、次に挙げる「自社ブランドへの過信」との相関性もあろうかと思いますが、シリコンバレーで現地で頑張っていろいろと構築して行ったアメリカ側ネットワークから得られる知見や情報が戦略的に有効活用されずにお蔵入りする状態を指します。結果論に過ぎないかもしれませんが、何を決定するにも、現地で得られる知見やリソースを十分に活かさずに、本社からのご意向で意思決定が為されている文化が根強いことで、事業提携やM&A、人材の採用、ブランディング等、結局シリコンバレーのことを知らない本社の影響力が大きいまま物事が進むことで、的外れな(←現地から見て)決定ばかりとなってしまうのではないかと想像しています。

シリコンバレーの本流的なコミュニティは基本的にはとても開かれているエコシステムであると考えます。日本で見受けられるような排他性が感じられません。そして、そこに一度溶け込むことさえ出来れば、極めて有効的な情報が沢山飛び交います。そして、こちらの言うこと、考えに良く耳を傾けてくれることがほとんどです。その結果、アドバイスも非常に貴重なものであったり、こちら側が思いつかないことや角度から助言をもらえることが大半です(今のところの経験)。もちろん、そうした彼ら・彼女らに対しても同じように、こちらからアドバイスや情報を提供させていただくことも併せて非常に大切(安易な「情報交換」のことを指していません)。そのような「現地本流ネットワークからのインプット」に良く耳を傾けてみて、その価値をもう一度考え直すことも重要かもしれません。

日本国内で構築したブランドへの"過信":

‐ 日本国内では一流ブランドでも、海を渡れば全く通用しません。それは、大リーグを目指すNPBの一流選手の場合と似ている部分が多いですよね。シリコンバレー側の認知(さらに言えば、「Respect」)を得られる為には、働きかけていかない限り、得られません。しかしながら、現地シリコンバレー側の目から見ると、「自社ブランドにあまりにも身を任せた交渉をする」のが目につくと見られがちです。例えば、「我々は◎×です。我々はこうしたブランドと強みを持った会社です。従って、▲●という方針でパートナーを探しています」といったところで、シリコンバレー側の会社からすれば「Good luck!」で終わり。こちらのシリコンバレーでビジネスをしようとする会社が自分達の強みをどこまで理解してもらえて、結果何がしてもらえるのか、その部分が疎かになってしまえば、いくらブランドを醸し出されたところで、シリコンバレーのトップレベルの競合他社とは全く対等なレベルでの交渉にはなりません。前述の「相手の話を聞く力」と通じるのかもしれませんが、シリコンバレーが自分たちに何を求めているのか、そこをどう自社に活かして取り込められるか、という姿勢を貫いていく心構えが抜け落ちてしまっている為に、空振りの連続の挙句、撤退、縮小、Living-Dead状態に陥ってしまうのではないかと考えられます。

では、成功した事例として捉えられる会社の代表の一つとして耳にするのは、ユニクロです(筆者はユニクロとほぼ同時期にサンフランシスコに成功裏に進出をされたMUJIも同様にシリコンバレーの勝ち組とみています)。さらに、最近はこちらシリコンバレーで日本のペットボトル系の日本茶を現地仕様に仕立てあげて存在感が出始めている伊藤園さんも良く好意的なお話を伺い、筆者も刺激を受けています(サンフランシスコ/シリコンバレー界隈のインキュベータや会社にビジネス等で日本から来られる方々は、こちらの自販機等に日本茶のペットボトルが用意されているのを良く目にする機会が増えてきているのが実感できると思います)。ユニクロの場合、あくまで推測ベースですが、かつて、一度米国進出を試みて失敗を経験しており、恐らく、そこで得られた教訓に進撃に受け止め、米国で受け入れられる為に必要な要素を理解し、それで、東海岸ニューヨークに旗艦店舗を旗揚げした結果、成功裏に事業が軌道にのり、その経験を今度は西海岸のカジュアルファッションのメッカであるサンフランシスコに活かすべく、2012年にユニオンスクェアの西海岸旗艦店舗を開店した結果、今も現地では多くの来店客で賑わっています。無論、時代の潮流に相まって乗ることが出来たことも功を奏したと考えられます。

日本に拠点を置く欧米外資系企業(事業会社、金融機関)も、良く、「日本の市場にコミットしていない」「米国本社の意向が強すぎて身動きがとれない」「上司が次々と変わって長期的な戦略ロードマップが描けない」「あそこの会社はカントリーマネージャーがコロコロ変わるし方針が安定して取引したくない」という声が聞かれる会社は概ね日本でビジネスがうまくいっていない会社ばかりですが(筆者は投資銀行時代に両方を経験しました)、シリコンバレーで戦う日系企業も、全く同じ罠に陥ってしまっている、というのが実態といったところでしょうか。それらの抜け穴から脱皮できる組織が、これから躍進の場を構築していくことが出来るのかもしれません。

‐ シリコンバレー

RSS Feed

RSS Feed