ここ数年、Fin-Tech、Ag-Tech、Food-Tech、Fash-Tech(*)など、「x-Tech<クロステック>」がそれぞれの領域で新しいサービスが生まれ続けていますが、その一つで2014年頃から急速に伸び始めてきている<HRテクノロジー>を今回は取り上げます。

HRテクノロジー領域は、日本でも株式会社リクルートホールディングスやパーソルホールディングス株式会社あたりが日本のみならずシリコンバレー、その他海外主要マーケットでも積極的に戦略的なCVC投資を繰り広げている様子であり、また日本でもHR領域の川上から川下に至るバリューチェーン<採用/配置、リファーラル、人材開発、組織開発、福利厚生、労務管理、健康管理、統合プラットフォーム等…>で斬新で痒いところに手が届きそうな優れたサービスが世に登場していますが、本日触れるウェルネス・ウェルビーイング領域(厳密には広義でのWellness/Well-Being中の企業/HRでの利用用途を見据えたCorporate Wellness領域)については、まだ国内ではさほど認知されていないと思われますが、この領域については北米の方がその活用への意欲から、日本より一歩先を走りながら着々と新しいサービスが幅広く登場しています。これらのうち、日本の企業HR部門でも今後徐々に普及・定着しそうなサービス概念やテクノロジーについて触れたいと思います。

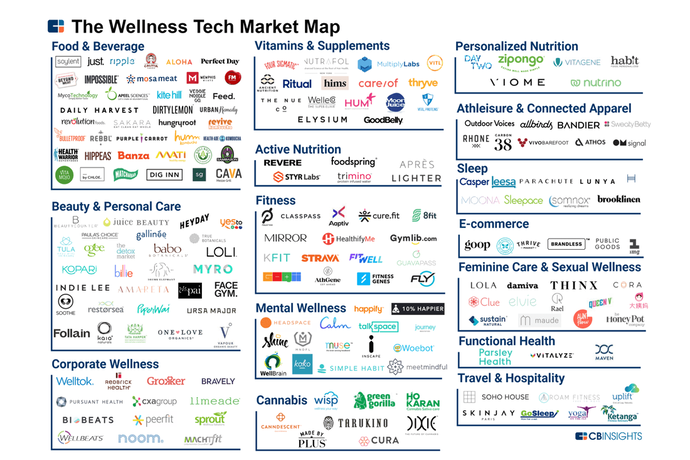

まず、以下のように、ウェルネス・ウェルビーイング領域にかかる代表的なスタートアップ群をとりまとめたカオスマップ的な図表を見てみると、実に今となっては多岐に渡るのが一目瞭然です:

注記:(*)こちらは2012年頃一時バズりましたが、当時の話題のコンセプトは沈静化している印象。強いて言えば、日本のSpiberさんや米国のBolt Threadを代表とするバイオマテリアル×ファッションが研究開発フェーズからいよいよ商品化フェーズに突入している印象

HRテクノロジー領域は、日本でも株式会社リクルートホールディングスやパーソルホールディングス株式会社あたりが日本のみならずシリコンバレー、その他海外主要マーケットでも積極的に戦略的なCVC投資を繰り広げている様子であり、また日本でもHR領域の川上から川下に至るバリューチェーン<採用/配置、リファーラル、人材開発、組織開発、福利厚生、労務管理、健康管理、統合プラットフォーム等…>で斬新で痒いところに手が届きそうな優れたサービスが世に登場していますが、本日触れるウェルネス・ウェルビーイング領域(厳密には広義でのWellness/Well-Being中の企業/HRでの利用用途を見据えたCorporate Wellness領域)については、まだ国内ではさほど認知されていないと思われますが、この領域については北米の方がその活用への意欲から、日本より一歩先を走りながら着々と新しいサービスが幅広く登場しています。これらのうち、日本の企業HR部門でも今後徐々に普及・定着しそうなサービス概念やテクノロジーについて触れたいと思います。

まず、以下のように、ウェルネス・ウェルビーイング領域にかかる代表的なスタートアップ群をとりまとめたカオスマップ的な図表を見てみると、実に今となっては多岐に渡るのが一目瞭然です:

注記:(*)こちらは2012年頃一時バズりましたが、当時の話題のコンセプトは沈静化している印象。強いて言えば、日本のSpiberさんや米国のBolt Threadを代表とするバイオマテリアル×ファッションが研究開発フェーズからいよいよ商品化フェーズに突入している印象

出所: 米CBInsights社「The Wellness Tech Markat Map」

AIや自動運転、ロボティックス等と比べて地味な領域であるが故に、あまり注目されにくい領域ですが、個別のセグメントを見ると、Food系や、EC、デジタルヘルスといったセクターの括りで実はメディアに取り上げられる会社が少なくないのではないでしょうか?つまり、こうした新しいスタートアップにとって、彼らのビジネスモデルの中でも対ビジネス向けのターゲット市場の一つにこのようなCorporate Wellnessを狙える位置にあるということだと思います。

上記の他にもまた違った分類を施すものもあり、とにかく細分化されると実に多岐に渡りますが、企業組織での活用が期待されるCorporate Wellness領域のスタートアップで興味深いところに例えば以下をご紹介します(上記カオスマップとは関係なく独断でのリスト):

一方、日本国内でも企業の福利厚生業務で大手の株式会社ベネフィット・ワン(証券コード2412)や2019年に東証マザーズ上場を果たしたPHR(Personal Health Record)サービスの株式会社Welby(同4438)をはじめ、ウェルネス・ウェルビーイング領域で関連性が高い、あるいは今後これらの領域に本腰を入れてくる可能性の高い企業として挙げられるかもしれませんね。

米Global Wellness Institute社によれば、2017年時点でウェルネス・ウェルビーイング領域に引っかかりそうなすべてのスタートアップやビジネスを合算すると概算で4.2兆ドルもの規模とされています(2016年~2017年で12.8%年率成長)。細かい定義はさておき、かなりの大きな潜在市場であることは明らかです。そのうち、いわゆる職場の従業員を対象とするWorkplace Wellnessは、全世界で約475億米ドルと試算されていますが、全世界の勤労者のうち9.8%しか何らかの職場での包括的なウェルネスプログラムにアクセスがないということであり、欧米や日本でも勤労者の多くを悩ますいわゆる慢性的な疾患~成人病を含む「未病対策」の手段や、職場を含むストレス社会でのメンタルヘルスの治癒を見据えたサービスの必要性に意識がされ始めてきており、その結果、2018年頃から2020年以降は様々な枠組みで注目され始めています。

備考:(**)正確なフェーズは不明

AIや自動運転、ロボティックス等と比べて地味な領域であるが故に、あまり注目されにくい領域ですが、個別のセグメントを見ると、Food系や、EC、デジタルヘルスといったセクターの括りで実はメディアに取り上げられる会社が少なくないのではないでしょうか?つまり、こうした新しいスタートアップにとって、彼らのビジネスモデルの中でも対ビジネス向けのターゲット市場の一つにこのようなCorporate Wellnessを狙える位置にあるということだと思います。

上記の他にもまた違った分類を施すものもあり、とにかく細分化されると実に多岐に渡りますが、企業組織での活用が期待されるCorporate Wellness領域のスタートアップで興味深いところに例えば以下をご紹介します(上記カオスマップとは関係なく独断でのリスト):

- LifeDojo:2013年創業。サンフランシスコ本社。シリーズA段階。US$7MM調達。主に従業員向けの個別健康管理指導プログラムを主体とするスマホアプリ。食事管理、同療法や運動管理、睡眠管理等。生活習慣病を改善する等の効果を目指す。日本にも例えば最近ではFiNCなどがありますが、まだまだ実績面で小さい印象であり、これからこうしたサービスが今後どのように普及していくか注目したいです。

- Bravely:2017年創業。ニューヨーク本社。シード(**)。US$3MM調達。主に従業員向けのクラウドベースの“お悩み相談”コミュニケーションプラットフォーム。個人登録ユーザーである従業員と当該サービス上の会社外部のプロフェッショナル・コーチ/メンターとを繋ぎ、社内での悩み相談等、社内では言いにくい問題や事柄についての解決プラットフォーム。いわゆるブラック企業といった社会問題等を鑑みて、このようなスタイルのサービスがどう実用化されていくのか興味深いです。

- BetterUp:2013年創業。サンフランシスコ本社。シリーズC。US$145 MM調達。スマホベースのリーダーシップ教育プラットフォーム。主に個々の対象者(主に企業の経営層~リーダーシップ・マネージメント層)のニーズに合わせたマイクロラーニング等。行動心理学等が活かされたツール。既に欧米大手企業で豊富に利用実績あり。

- Psocratic:2014年創業。シード段階。US$500K調達。本社NY。従業員のストレス管理並びに分析ツールアプリ。行動心理学、AI技術等並びに独自のUI/UXを応用。ストレスと体調不良との因果関係というのは現代医学でも未だに未解決領域であると思われますが、そこをどう解決していくのか要注目。

- Four Sigmatic:2012年創業。シード/シリーズA段階。US$5.4MM調達。本社カリフォルニア州サンタモニカ。Reishi(霊芝)というマンネンタケ科の一年生のキノコの素材を活かした機能性食材/食品の開発ブランド。いわゆる「スーパーフード」ブランドの一つ。同社は北欧フィンランドの伝統的機能性食材の一つである零芝を現代人の生活習慣病等への治癒をゴールの一つに掲げ、Corporate Wellnessに限らずB2C・B2BのNOSH(Natural-Organic-Sustainable-Healthy)ブランドの一角として注目されるブランド。実はこの概念、切り口は日本国内でもネタはありそう。

一方、日本国内でも企業の福利厚生業務で大手の株式会社ベネフィット・ワン(証券コード2412)や2019年に東証マザーズ上場を果たしたPHR(Personal Health Record)サービスの株式会社Welby(同4438)をはじめ、ウェルネス・ウェルビーイング領域で関連性が高い、あるいは今後これらの領域に本腰を入れてくる可能性の高い企業として挙げられるかもしれませんね。

米Global Wellness Institute社によれば、2017年時点でウェルネス・ウェルビーイング領域に引っかかりそうなすべてのスタートアップやビジネスを合算すると概算で4.2兆ドルもの規模とされています(2016年~2017年で12.8%年率成長)。細かい定義はさておき、かなりの大きな潜在市場であることは明らかです。そのうち、いわゆる職場の従業員を対象とするWorkplace Wellnessは、全世界で約475億米ドルと試算されていますが、全世界の勤労者のうち9.8%しか何らかの職場での包括的なウェルネスプログラムにアクセスがないということであり、欧米や日本でも勤労者の多くを悩ますいわゆる慢性的な疾患~成人病を含む「未病対策」の手段や、職場を含むストレス社会でのメンタルヘルスの治癒を見据えたサービスの必要性に意識がされ始めてきており、その結果、2018年頃から2020年以降は様々な枠組みで注目され始めています。

備考:(**)正確なフェーズは不明

出所: Global Wellness Institute, "Global Wellness Economy Monitor", 2018年10月

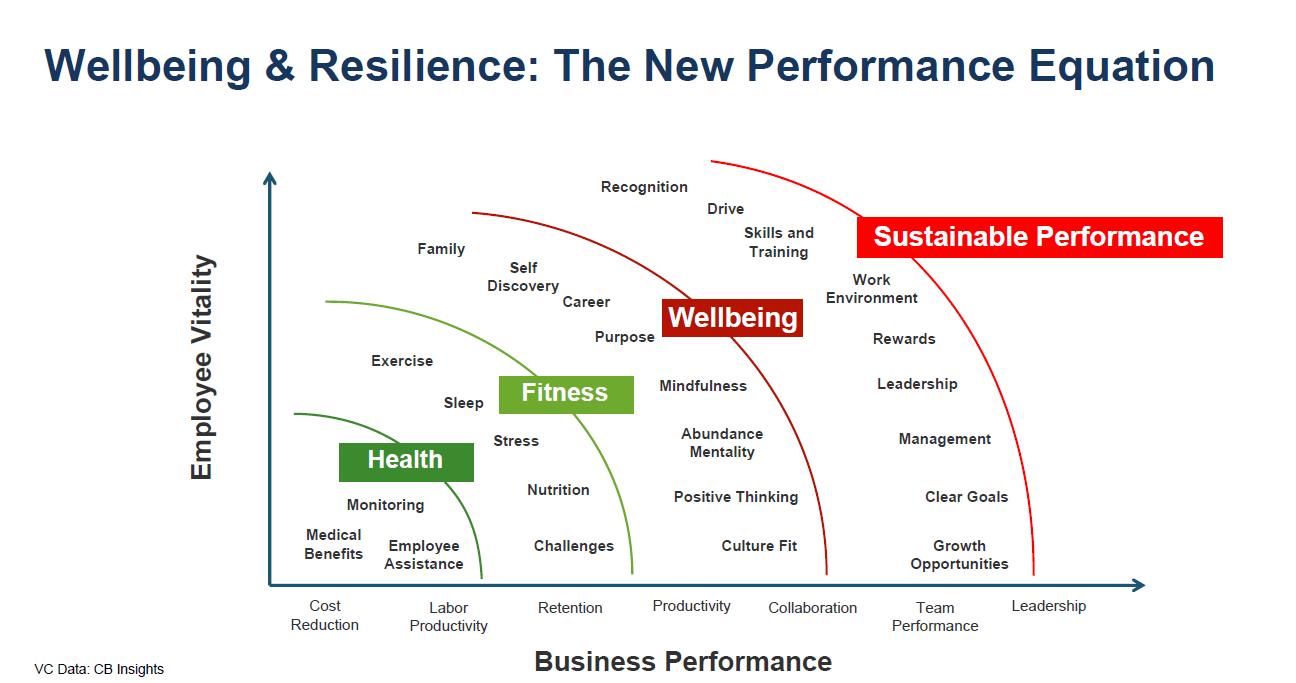

HRテクノロジー分野でオピニオンリーダーであるJosh Bersin氏(米国カリフォルニア・サンフランシスコ)が率いるJosh Bersin Academy(*)による「ウェルネス・ウェルビーイング」の新しい概念をここで引用すれば、以下【Wellbeing & Resilience: The New Performance Equation】の通り、ウェルネス・ウェルビーイングでは4つのレベルに細分化されています。第1段階はいわゆる日本古来から慣れ親しむ福利厚生的な役割。従業員の健康管理面に重きを置くレベルで、すなわち、我々が容易にイメージしやすいような「ウェルネス」とは所詮このレベルにすぎないのかもしれません。次に2番目のレベル「Fitness」は管理栄養士やヨガインストラクターのようなプロが活躍しそうな領域で、心身の健康維持に意識を置く層。3番目のレベルの「Wellbeing」は、最近旬な「マインドフルネス」領域が出て来ます。そして、4番目のレベル「Sustainable Performance」に到達すると、対象となる従業員個人の範囲を超えて、組織としての社会貢献や従業員を取り巻く家族や繋がる人々との持続的な社会的な幸福を追求する深いところにまで行きつくという捉え方・考え方です。

備考:(*)Josh Bersin Academy:https://bersinacademy.com/

HRテクノロジー分野でオピニオンリーダーであるJosh Bersin氏(米国カリフォルニア・サンフランシスコ)が率いるJosh Bersin Academy(*)による「ウェルネス・ウェルビーイング」の新しい概念をここで引用すれば、以下【Wellbeing & Resilience: The New Performance Equation】の通り、ウェルネス・ウェルビーイングでは4つのレベルに細分化されています。第1段階はいわゆる日本古来から慣れ親しむ福利厚生的な役割。従業員の健康管理面に重きを置くレベルで、すなわち、我々が容易にイメージしやすいような「ウェルネス」とは所詮このレベルにすぎないのかもしれません。次に2番目のレベル「Fitness」は管理栄養士やヨガインストラクターのようなプロが活躍しそうな領域で、心身の健康維持に意識を置く層。3番目のレベルの「Wellbeing」は、最近旬な「マインドフルネス」領域が出て来ます。そして、4番目のレベル「Sustainable Performance」に到達すると、対象となる従業員個人の範囲を超えて、組織としての社会貢献や従業員を取り巻く家族や繋がる人々との持続的な社会的な幸福を追求する深いところにまで行きつくという捉え方・考え方です。

備考:(*)Josh Bersin Academy:https://bersinacademy.com/

日本においても、燃え尽き症候群、原因不明の体調不良、ストレス性体調不良といった「未病」の領域で多くの働き盛りの人々が実は悩みを抱えていることはデータ上で浮かぶ物以上に潜在的に大きいとされています。また、これらの悩みや第三者には中々わかりにくいものであるからこそ、中々課題解決に向けた取り組みが必ずしも果たされてきてないと思いますが、従来はこうした諸問題への解決策に向き合うサービスは殆どなかったところに、このCorporate Wellness、Wellness/Well-Being分野で勃興する新たなスタートアップトレンドに乗じてようやく陽の目が見えは始めてきたようです。

我々日本で昨今話題が尽きない「働き方改革」の是非もさることながら、それを政府に促す原動力にもなった今の働き盛りの世代を中心とする「仕事観」の変化、我々個々人の思い描く理想の人生感と仕事との接し方や距離感といったものが、21世紀から早ちょうど20年が過ぎた今年、ますます進化しているように思えます。かつて戦後日本を支え続けてきた日本の古き良き「終身雇用制度」とそれに付随した手厚い福利厚生制度は、一生を一組織で働くことを念頭に置いた長いキャリアを必ずしも想定しない今の働き世代の人生設計には「そぐわない」側面が出始めてきていると考えられます。そうした中、今こぞって様々なHR(人事)、人材資本(Talent)を管理する各種ツール(すなわち、「HRテクノロジー/HCMツール」)が日本や世界で次々と生まれてきています。そして、多くのベンチャーキャピタルからの資金や人材関連の大手事業会社によるCVC投資が活性化して6,7年が経過しています。

かつての主従関係/労使関係等といった非対等な関係性から、従業員(被雇用者)と組織(雇用者)とがより「対等な関係性」を持ち、互いが向き合い、組織中心の概念から個を中心軸に据えた人材戦略がこれから普及していくとの仮説において、HR戦略がこれから変遷の時期を迎えていると思われますが、その中で、企業経営のテーマとして人材確保と企業の持続的な成長を目指す際、これからの新しい仕事観の概念なるもの(ジョブ定義)を十分考慮したHR戦略を組み入れていくことが経営課題の重要なものになると思われます。今後は、こうした経営課題に対処していく一つの有効策として、今回あげた新サービスが少しづつ日本のHRにおいても活かされていく時代が2020年代に普及していくかもしれません。

我々日本で昨今話題が尽きない「働き方改革」の是非もさることながら、それを政府に促す原動力にもなった今の働き盛りの世代を中心とする「仕事観」の変化、我々個々人の思い描く理想の人生感と仕事との接し方や距離感といったものが、21世紀から早ちょうど20年が過ぎた今年、ますます進化しているように思えます。かつて戦後日本を支え続けてきた日本の古き良き「終身雇用制度」とそれに付随した手厚い福利厚生制度は、一生を一組織で働くことを念頭に置いた長いキャリアを必ずしも想定しない今の働き世代の人生設計には「そぐわない」側面が出始めてきていると考えられます。そうした中、今こぞって様々なHR(人事)、人材資本(Talent)を管理する各種ツール(すなわち、「HRテクノロジー/HCMツール」)が日本や世界で次々と生まれてきています。そして、多くのベンチャーキャピタルからの資金や人材関連の大手事業会社によるCVC投資が活性化して6,7年が経過しています。

かつての主従関係/労使関係等といった非対等な関係性から、従業員(被雇用者)と組織(雇用者)とがより「対等な関係性」を持ち、互いが向き合い、組織中心の概念から個を中心軸に据えた人材戦略がこれから普及していくとの仮説において、HR戦略がこれから変遷の時期を迎えていると思われますが、その中で、企業経営のテーマとして人材確保と企業の持続的な成長を目指す際、これからの新しい仕事観の概念なるもの(ジョブ定義)を十分考慮したHR戦略を組み入れていくことが経営課題の重要なものになると思われます。今後は、こうした経営課題に対処していく一つの有効策として、今回あげた新サービスが少しづつ日本のHRにおいても活かされていく時代が2020年代に普及していくかもしれません。

RSS Feed

RSS Feed